很多家长在带孩子去接种疫苗时都会纠结,除了必打的一类疫苗,二类苗到底要不要接种?有的家长觉得,打了国家规定的一类疫苗就够了,没必要再花钱接种其他疫苗;有的家长拿着接种门诊开出来的长长的接种建议清单发愁,这么多二类疫苗,是不是一定都要接种啊?

我们今天就说说第二类疫苗的接种建议。第二类疫苗是对第一类疫苗的重要补充,有些第二类疫苗针对的传染病——如流感、水痘、肺炎等会对孩子产生很大危害,也会给家长增加经济负担。但国家由于财力有限,没有纳入第一类疫苗,就需要家长自己出钱接种。

接种二类疫苗孩子可以获得更广泛的保护。建议儿童优先接种的二类疫苗,包括Hib疫苗、EV71疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、五联疫苗、四联疫苗、轮状病毒疫苗和HPV疫苗。

提醒市民朋友,在接种疫苗时要考虑疫苗可及性。

1. B型流感嗜血杆菌混合疫苗(Hib疫苗)

世界上不少发达国家将Hib疫苗列入常规计划免疫,B型流感嗜血杆菌主要是通过空气飞沫传播,一般来说5岁以下尤其是2个月~2岁的宝宝容易感染。它可以引起小儿肺炎,还会引起小儿脑膜炎、败血症、脊髓炎、中耳炎、心包炎等严重疾病,是引起宝宝严重细菌感染的主要致病菌。Hib疫苗接种4剂次,2月龄开始,每针间隔1-2个月,接种3剂次;18月加强接种1剂次。

2. EV71疫苗

适用于6月龄到3岁易感者。很多家长把它叫做手足口疫苗。手足口病是由多种肠道病毒引起的传染病,在宝宝中高发。手足口病多发生于5岁以下儿童,可引起手、足、口腔等部位的疱疹,少数患儿可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等并发症,个别重症患儿病情发展很快,最终可能导致死亡。肠道病毒71型灭活疫苗,简称EV71疫苗,能预防一部分由EV71病毒引起的手足口病,大约占15%~50%。但是重症手足口中50%~80%是EV71引起的,所以这个疫苗可以预防大部分重症手足口病。基础免疫程序为2剂次,间隔1个月。建议在2岁前完成。

3. 肺炎球菌疫苗

肺炎球菌是世界范围内引起死亡的重要原因之一,且是肺炎、脑膜炎、中耳炎、菌血症等侵袭性和非侵袭性感染的重要病原体。肺炎球菌感染,一是来自自身带菌,当抵抗力降低时,肺炎球菌向下呼吸道侵犯引起肺炎;二是被来自带菌的别人或患者所传染,引起肺炎。目前普遍应用的预防肺炎链球菌疾病的疫苗主要有两类,多糖疫苗(23价多糖疫苗,适用于2岁以上适合人群,常规接种1剂)和蛋白结合疫苗(13价,可用于2岁以下婴幼儿,基础免疫在2、4、6月龄各接种1剂,加强免疫在12~15月龄接种1剂)。

4. 流感疫苗

流感病毒也具有高度的传染性,主要传播途径也是空气飞沫传播,在拥挤密闭的环境容易传播,经常在幼儿园、小学中爆发。儿童感染流感之后容易引发肺炎、中耳炎和心肌炎等并发症。6~35个月的孩子对流感病毒的抵抗能力相对于大龄儿童更弱,在遇到流感流行的时候,更容易感染流感。6月龄至3岁儿童,接种2剂次,间隔1个月,由于流感病毒本身变异很快,因此需要每年都要接种。

5. 水痘疫苗

水痘病毒传染性很高,它的主要传播途径是空气飞沫传播,因此在幼儿园、小学中经常爆发。水痘可引起儿童发烧及皮肤长水泡、脓泡,还可能造成肺炎、脑膜炎等并发症,或是并发细菌感染,导致病假或者住院。目前预防水痘最理想的方法就是接种疫苗。12~24月龄接种第1剂,4~6周岁接种第2剂次。

6. 五联疫苗

五联疫苗是由吸附无细胞百白破和灭活脊髓灰质炎联合疫苗(DTaP-IPV)和b型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib)组成的联合疫苗,4次接种完成对白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎和B型流感嗜血杆菌引起的五种感染性疾病的免疫,接种4次,2、3、4、18月龄各1剂,能预防5种疾病,比同样效果免费的疫苗少接种8次。

7. 四联疫苗

四联疫苗是由吸附无细胞百白破(DTaP)和b型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib)组成的联合疫苗(百白破Hib联合疫苗),4次接种完成对白喉、破伤风、百日咳和B型流感嗜血杆菌引起的四种感染性疾病的免疫,接种4次,3、4、5、18月龄各1剂,能预防4种疾病。比五联疫苗少了脊髓灰质炎,需要再补充接种第一类脊髓灰质炎疫苗。

8. 轮状病毒疫苗

轮状病毒是3个月~2岁婴幼儿秋天发生腹泻时最常见的病原菌。这个疫苗对婴儿的保护率在60%~70%左右,所以不能完全避免孩子得病,但接种之后可以减轻孩子腹泻症状。2月龄~3岁婴儿,每年接种1剂。

9. HPV疫苗,俗称宫颈癌疫苗

宫颈癌主要由感染人乳头瘤病毒(HPV)引起,该疫苗通过预防HPV病毒感染,进而预防宫颈癌的发病.宫颈癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,中国30-44岁女性中,宫颈癌发病率高居常见恶性肿瘤第二位。当前在中国上市二价和四两种HPV疫苗,针对孩子的年龄,9岁~14儿童岁应该选择二价宫颈癌疫苗(预防高危型人乳头瘤病毒HPV16、18型)。需接种三剂次,分别在0、1、6月进行肌肉注射一针,半年内可完成全程接种。

关于非免疫规划疫苗的使用指导原则,早在2020年12月,国家卫生健康委办公厅就下发了《非免疫规划疫苗使用指导原则(2020年版)》。

非免疫规划疫苗使用指导原则

(2020年版)

接种非免疫规划疫苗应当遵守预防接种工作规范、本指导原则、非免疫规划疫苗使用技术指南和各省(自治区、直辖市)卫生健康行政部门制定的接种方案。上述文件尚未制定或未作出规定的非免疫规划疫苗,按照疫苗说明书使用。

非免疫规划疫苗使用技术指南由中国疾病预防控制中心组织制定。

医疗卫生人员实施接种,应当按照规定告知受种者或者其监护人注意事项,询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌,核对疫苗和受种者相关信息,由受种者或其监护人知情自愿接种。

不同疫苗之间是否可同时接种,要依最新证据确定。免疫规划疫苗免疫程序、非免疫规划疫苗使用技术指南和接种方案要基于最新证据确定疫苗之间是否可同时接种。在有新的证据证明能否同时接种时,疫苗上市许可持有人应当及时更新说明书。除疑似狂犬病暴露者接种狂犬病疫苗、其他外伤接种破伤风疫苗等特殊情形外,其他非免疫规划疫苗与免疫规划疫苗的接种时间相同但未选择同时接种的,应当优先接种免疫规划疫苗。两种及以上注射类减毒活疫苗如果未同时接种,应当间隔≥28天进行接种。灭活疫苗和口服减毒活疫苗,如果与其他种类疫苗(包括减毒活疫苗和灭活疫苗)未同时接种,对接种间隔不作限制。

按照《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》、非免疫规划疫苗使用技术指南和各省(区、市)接种方案所确定的原则,受种者或其监护人可自主选择接种含国家免疫规划疫苗成分的非免疫规划疫苗替代免疫规划疫苗。

常见特殊健康状态人群接种非免疫规划疫苗,参考《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》确定的有关原则。在制定非免疫规划疫苗使用技术指南和接种方案时,根据需要提供具体指导意见。

儿童和成人非免疫规划疫苗接种信息都要在接种单位信息系统中记录,并报告至省级和国家免疫规划信息系统。儿童应当同时在预防接种证中进行记录,成人应当给予接种相应疫苗的凭证。

接种非免疫规划疫苗发生疑似预防接种异常反应的报告、调查、诊断、鉴定和补偿按照《中华人民共和国疫苗管理法》及其他相关文件的规定执行。

预防接种异常反应补偿范围参考目录及说明(2020 年版)

同月,国家卫生健康委办公厅下达关于印发预防接种异常反应补偿范围参考目录及说明(2020 年版)的通知。

预防接种异常反应补偿范围参考目录及说明

(2020年版)

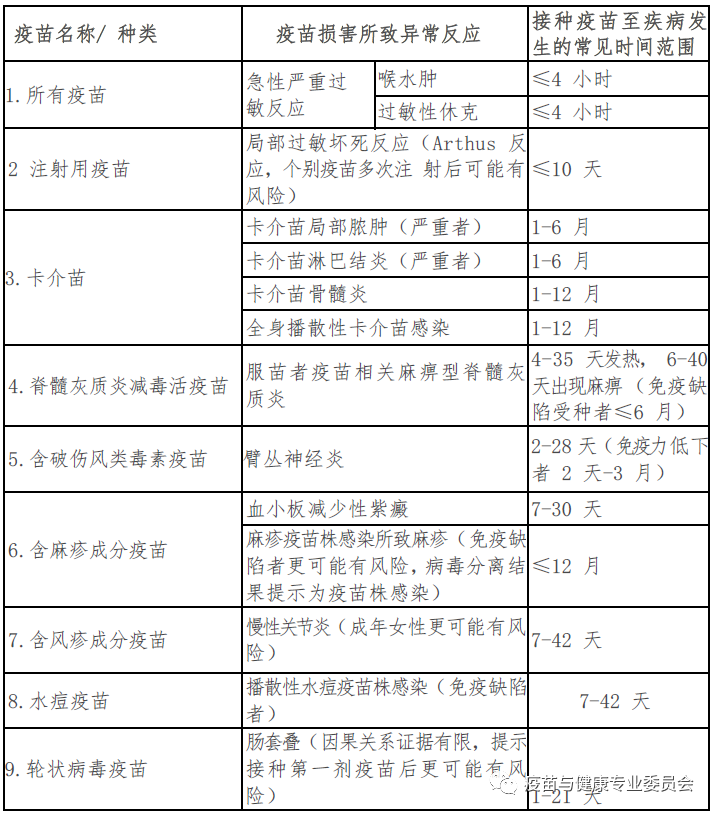

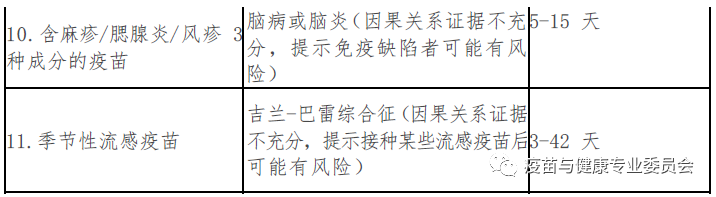

一、预防接种异常反应补偿范围参考目录

二、有关说明

(一)目录使用说明。

本目录主要为预防接种异常反应调查诊断、鉴定和补偿提供一定的参考范围。受种者发生疑似预防接种异常反应后,在预防接种异常反应调查诊断或鉴定过程中,除参考本目录外,需结合临床和实验室等相关资料,判定是否属于或者不能排除预防接种异常反应。不应将是否在本目录范围内作为是否属于或不能排除预防接种异常反应的直接判定依据。

实施接种过程中或者实施接种后出现受种者死亡、严重残疾、器官组织损伤等损害,属于预防接种异常反应或者不能排除的,应当给予补偿。

实际工作中,如获取能够确定、支持或者排除疫苗与疾病因果关系,或接种疫苗至疾病发生的常见时间范围发生变化的有力证据时,应在预防接种异常反应调查诊断、鉴定及补偿等工作中参考使用。

(二)预防接种异常反应的判定原则说明。

病例调查诊断或鉴定工作应规范。对同时符合以下原则的,可以判定为预防接种异常反应:

1.疾病临床诊断明确,符合临床诊断标准;

2.明确排除其他病因:具有明确支持是由疫苗导致疾病的临床或实验室证据,或者具有明确排除其他重要致病因素(如感染、外伤、中毒等)的临床或实验室证据。详细的既往史、发病史、临床检查以及实验室检查等资料,有助于确定和解释是否有其他重要病因;

3.属于目前已知范围内确定的疫苗损害:属于本目录中疾病与疫苗之间有确定的或倾向于支持存在因果关系的疾病;

4.接种疫苗至该疾病发生的时间范围可参考本目录中的常见时间范围。

(三)不能排除预防接种异常反应的判定原则说明。

病例调查诊断或鉴定工作应规范。对同时符合以下原则的,可以判定为不排除预防接种异常反应:

1.疾病临床诊断明确,符合临床诊断标准。

2.基本排除其他病因:具有倾向于支持是由疫苗导致疾病的临床或实验室证据,或者具有基本排除其他重要致病因素(如感染、外伤、中毒等)的临床或实验室证据。尤其对本目录中尚未有确定因果关联研究证据的疾病,应通过既往史、发病史、临床检查以及实验室检查等,排除其他重要的可能病因证据后,可作出不能排除预防接种异常反应的结论;

3.属于目前已知范围内基本确定或可能的疫苗损害:属于本目录中所列的异常反应相关疾病范围;

4.接种疫苗至该疾病发生的时间范围可参考本目录中的常见时间范围。

(四)脊髓灰质炎减毒活疫苗服苗接触者所患疫苗相关麻痹型脊髓灰质炎或由疫苗衍生病毒所致脊髓灰质炎的判定原则说明。

可由省级预防接种异常反应调查诊断专家组进行调查诊断,对符合《脊髓灰质炎诊断》(卫生行业标准WS294-2016)中服苗接触者所患疫苗相关麻痹型脊髓灰质炎或疫苗衍生脊髓灰质炎病毒病例诊断标准的,参照服苗者疫苗相关麻痹型脊髓灰质炎进行补偿。

(五)内容调整说明。

本目录及说明随着证据链的完善、根据工作需要实行动态调整。中国疾控中心组织制定预防接种异常反应补偿范围参考目录(2020年版)使用指南。

来源:岳阳疾控