本文综合自中国科协网、瞭望期刊、湖湘地理、新京报的报道

2023年中国科学院院士增选结果于11月22日揭晓,去年被任命为中国热带农业科学院院长的黄三文,当选为新科中科院院士。

对于黄三文而言,这是实至名归。

这位扎根蔬菜研究领域34年的科学家,率领他的科研团队,揭开了马铃薯、西红柿、黄瓜等多种蔬菜的奥秘,发现了没有苦味的黄瓜、找回了儿时味道的番茄、用种子栽培的马铃薯……这其中,很多是突破性乃至世界级科技成就。

2020年11月,黄三文向袁隆平院士介绍“优薯计划”研究取得的突破性进展

少年立志:通过杂交水稻感受到农业科技的神奇魔力

2020年11月,黄三文团队带着基因组设计育种获得的第一代二倍体马铃薯杂交种子,专程拜访了当时尚在世的袁隆平院士,向“杂交水稻之父”详细介绍了“优薯计划”研究取得的突破性进展。袁隆平听后十分高兴,专门为“优薯计划”题词——“马铃薯杂交种子繁殖技术是颠覆性创新,将带来马铃薯的绿色革命”。

这也许圆了黄三文儿时的一个梦。黄三文院士之所以投身农业科研,与袁隆平院士有着莫大的关系。

屈原管理区的万亩良田

黄三文是湖南岳阳市屈原管理区河市镇人。这里曾经是屈原农场,是鱼米之乡,主要职责就是生产水稻,有着面积广阔的水稻田,以及数万以种植水稻为生的农垦职工。

黄三文是农垦人的后代,从小就体会到父母在水稻田里劳作的辛苦。

自屈原农场成立以来,全区16.4万亩耕地累积为国家贡献粮食600多万吨,今天它仍然是湖南农业的现代化标杆,在全国农业示范区综合水平测评中位居湖南第一名。

屈原农场、屈原管理区都以爱国诗人屈原来命名,区内到处是屈原的遗迹,传说屈原的人生最后时光在这里度过。

在屈原管理区还有一座武穆庙,是纪念民族英雄岳飞的。岳飞曾经率军在此驻扎。

黄三文从小在充满爱国元素的家乡长大,备受屈原与岳飞的感召,爱国的种子从此扎根。

2022年6月28日,在中国热科院干部大会上,新任院长黄三文在表态发言时说,将立足海南、面向全球、聚焦关键、带动整体,强化国家热带农业战略科技力量,加快打造世界一流的热带农业科学中心,主动融入和服务国家战略。

少年时期的黄三文亲眼看到,自家地里种植的水稻,在种上袁隆平院士培育的杂交水稻后,产量翻了一番。这在他的心中播下一颗农业科技创新的种子,促使他报考我国农业学科最高学府——北京农业大学(中国农业大学前身),成为一辈子与农作物打交道的“农业科技人”。

从1989年9月考入北京农业大学蔬菜学系,到1996年7月从中国农业大学蔬菜学系硕士毕业,黄三文在这里打下了扎扎实实的学术基础。由于成绩优异,硕士毕业后的黄三文得以留京,到中国农业科学院蔬菜花卉研究所蔬菜育种室担任助理研究员。

2000年,黄三文考取农业科学排名全世界第一的荷兰瓦赫宁根大学,攻读博士学位,正式开始了蔬菜分子设计育种的科研旅程。

荷兰瓦赫宁根大学

晚疫病是马铃薯第一大病害,瓦赫宁根大学当时开展马铃薯抗病基因克隆研究已有10年,一直未取得显著进展。

通过深入思考,黄三文认为失败的主因是克隆基因的方法存在问题,建议采取更可靠的图位克隆法。他的导师Evert Jacobsen教授欣然采纳,让他放手去做。

没有基因组图谱,图位克隆基因就是一项异常艰巨的工程。别的学生工作8小时,他每天至少工作12小时。周末是他最高兴的时候——大家都休息去了,他可以不被打扰地使用实验仪器了。

经过长期高强度的研究工作,他与英国科学家合作建立了R3a-Avr3a基因互作系统,已成为马铃薯晚疫病菌研究的模式体系。

黄三文团队在研究黄瓜

一瓜两吃:吃掉18万片黄瓜叶子抓住了黄瓜苦基因

黄瓜,既能当水果,又能做菜,是老百姓离不开的蔬菜。

黄三文经过11年的努力,抓住了黄瓜的苦味基因,去掉了黄瓜中的苦味,又保留了叶子中苦味基因的抗虫特性。一瓜两吃,黄三文作为第一完成人获得2018年度国家自然科学奖二等奖。

黄三文是黄瓜基因组设计育种理论的提出者,黄瓜也因之成为世界上首次破解的蔬菜基因组,成为植物进化和黄瓜遗传育种的参照基因组,实现了我国蔬菜基因组学科从“跟跑”到“领跑”的重大跨越。

2004年,在荷兰瓦赫宁根大学留学的黄三文放弃去英国攻读博士后的机会,应邀回国从事蔬菜基因组研究。在同事眼中,他是一个极富创新性的人,喜欢做别人不敢做的事。

2006年,中国农科院蔬菜花卉研究所自筹经费发起和组织了国际黄瓜基因组计划,年仅35岁的黄三文成了首席科学家。当时黄三文就提出,不仅要在国内把课题做到最好,帮助解决蔬菜生产中的实际问题,将来还要在国际上起引领作用。

此时,黄三文还只是黄瓜基因组研究领域的一个“新人”。

基因组研究是多学科交叉,涉及生物学、生物化学、生物信息学等。当时全球还未破解出蔬菜作物的基因组遗传密码,黄瓜是开花植物中基因数目最少的,但也有23000多个基因,彼时基因组研究技术还比较原始,破解难度比较高。

“困难很多,也有有利条件。当时人类基因组和水稻基因组图谱破译已完成,我们团队可从中借鉴。基因组研究成本非常高,黄瓜的基因组小,可以节约成本。”黄三文说。话虽这么说,但依然非常困难。

“基因组研究里面有一个环节叫拼接,相当于拼图。一般的拼图有500块、1000块,就已经很难拼了,我们的拼图可能有上百万块到上千万块,把它们拼成一个完整的图,非常困难。”

经过两年多的努力,黄三文团队及其合作伙伴终于解读出了黄瓜的基因组,并以封面文章形式发表在《自然—遗传学》杂志上。这是建国后我国园艺科学界首次在世界顶级学术期刊发表论文。该项目还带动了其他蔬菜如马铃薯、白菜、番茄等的基因组研究。

不过这只是一个开始。

黄三文院长获授中国农业大学客座教授

吃黄瓜吃到尾部时,往往会变得非常苦,这是人类驯化黄瓜时一直未解的难题。

“农业基础研究要为农业生产服务,解析出黄瓜苦味基因,为老百姓生产出优质瓜果蔬菜。”黄三文说。

2012年的夏天,黄三文团队种了6万多株黄瓜。为了找到苦味基因的突变体,黄三文试图从这6万株黄瓜中找到不苦的黄瓜植株。

不苦的黄瓜中苦味基因是突变的。找到不苦的黄瓜植株,就能找出控制黄瓜苦味物质合成的基因。

为此,黄三文和他的队员遍尝黄瓜叶子,“为了避免错觉,吃一口黄瓜叶要漱一次口,每株黄瓜都由3个人共同判断,相当于我们总共吃了18万片叶子。”连吃二十几天,团队二十多人的舌头都麻木了。

“做工作要全力投入,无论受到什么挫折和困难,都要坚持下去。”最终,黄三文课题组和湖南农科院蔬菜研究所陈惠明团队一起把6万株黄瓜叶子都尝了个遍,才找到两株叶片不苦的突变体,这成为后来研究取得突破的关键。

60000株:2株,数据一对比就知道,这比沙里淘金要难,只能类比海里捞针。所以,做科研要坐得住、耐得烦、霸得蛮。

叶片中的苦味有非常好的抗病虫性,如何让苦味仅存于叶片中而不影响黄瓜自身的口感,却难以办到。

黄三文团队研究发现,有两个“开关”基因,分别在叶片和果实中控制苦味物质的合成,如何能把果实“开关”关上不让黄瓜变苦,而把叶片“开关”打开让叶片苦来抗虫?这成了黄三文团队攻关的关键。

为了找到两个苦味“开关”基因,他们用了两三年时间。

苦尽甘来,黄三文联合陈惠明团队培育的黄瓜新品种,成功解决了华南黄瓜品种变苦而丧失商品价值的生产难题。

2018年湖北省李埠镇种植了5000亩黄瓜新品种,有了近1亿元的收成。黄三文受邀参加了采收节,“以前菜农担心黄瓜变苦卖不出去,我们培育的黄瓜新品解决了这个问题。”

“项目从2007年开始,到2018年获奖,11年过去了。”黄三文感慨良多,“研究成果能够得到科研界同行们的认可,更重要的是能够真正为农民服务,十多年的苦我感觉很值得!”

截至2020年7月,黄三文团队研发的不苦黄瓜系列品种,已在湖南、湖北、江西、浙江、福建、广东等地累计推广150余万亩,创造经济效益100多亿元。

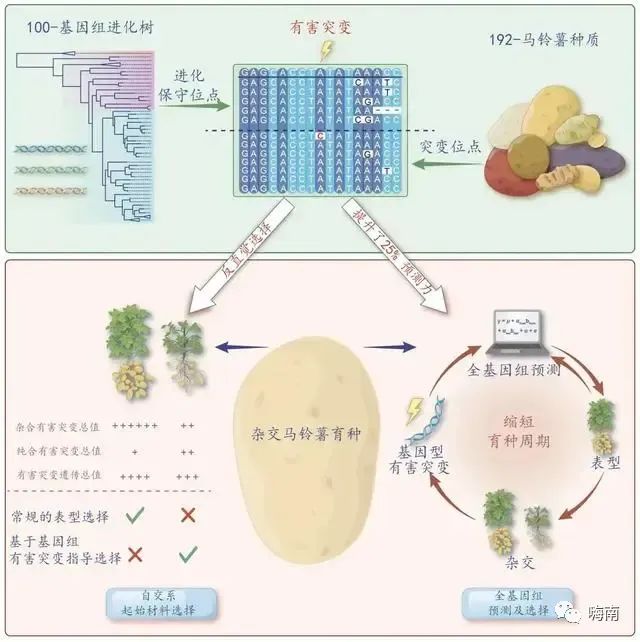

马铃薯基因透镜图解

基因透镜:将12亿年进化史浓缩到一张图谱上

在中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员黄三文办公室的一面白色玻璃隔断上,用马克笔写着一组杂交育种模式图。这是多年前,他写下的关于“优薯计划”的创想。

马铃薯是依靠薯块繁殖的物种,“优薯计划”用杂交种子替代块茎繁殖,把繁殖系数提高1000倍,这是黄三文攀登的一座科学高峰。

他与农业基因组研究的缘分从马铃薯开始,在破解黄瓜、西红柿等基因组密码,推动蔬菜基础研究进入基因组时代后,马铃薯依旧是他最关心的作物。

优薯 1 号

2017年,在农业农村部的支持下,黄三文担纲的“优薯计划”正式启动。

很少有人了解,在快餐店里吃的薯条,其马铃薯品种是一百二十年前育成的。百年来,育种科学家们一直在尝试培育更好的马铃薯,但效果并不理想。

在育种科技飞速发展的今天,马铃薯育种却进程缓慢、迟迟难以获得突破性进展。

2023年5月4日,顶级学术期刊《细胞》杂志报道了中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文团队的最新研究成果,该成果利用进化基因组学最新方法,发明了一种新的“进化透镜”技术,给育种家一双“火眼金睛”,能够及早发现出阻碍马铃薯育种的基因组“暗礁”避免育种“走错路”,加速马铃薯育种的进程。

“该成果将成为马铃薯育种实现杂交育种的关键基础。”中国科学院院士李家洋表示,“该研究和一系列相关成果,奠定了我国在马铃薯遗传育种研究领域的国际优势地位。”

联合国粮农组织总干事屈冬玉会见黄三文一行

马铃薯是我国第四大粮食作物,也是全球最主要的粮食来源之一,全世界有13亿人以马铃薯为主食。

马铃薯产量高、用水少、耐瘠薄,可以在贫瘠的山地、边缘土地上种植,是优质的粮食作物。然而,传统的栽培马铃薯无法产生成熟的种子。

这些问题使得马铃薯的育种难以利用现代有性技术,而更多依靠无性繁殖的方法,也就是块茎繁殖。

传统的主栽品种,除了容易感染疾病外,块茎种植的方式,还使得它的成本更高且更容易被各种植物病毒侵害。用块茎种植,繁殖系数只有一比十,收获十份马铃薯,得留一个马铃薯作为种薯,一亩地需要二百公斤的薯块,这也意味着马铃薯种植成本较高,且严重降低了产量。

马铃薯育种亟需变革。

黄三文团队的马铃薯试验田

为了解决马铃薯产业面临的难题,黄三文联合国内外优势单位发起了“优薯计划” 。他们最初的目标,是把马铃薯繁殖的方式,从块茎繁殖,转变为种子繁殖。种子繁殖有许多优点,一方面可以把育种周期从10年以上,降低到3年左右。另一方面,用种子繁殖代替薯块繁殖,一亩地只需要两克,成本极低。同时,种子携带的各种病毒非常少。

黄三文说:“新的计划是利用进化基因组学技术,去鉴定马铃薯基因中的有害突变,并对它们进行定量分析。”

如何才能鉴定出有害突变呢?黄三文选择了一种新的方法,他们收集了100份茄科和旋花科的材料,马铃薯是典型的茄科作物,它有和茄子、西红柿、辣椒等类似的茄果。旋花科和茄科同属于管状花目,代表作物是人们耳熟能详的红薯。

黄三文说:“利用基因组技术,我们绘制了100多份材料的进化树,其中最长的相当于进化了八千万年,100份材料总进化时间为十二亿年。有了这个图谱,我们相当于有了一个可以看清楚十二亿年进化过程的历史透镜,我们就能知道,它们是怎么演变的。”

通过这个透镜,他们能够找到有害变异,从而构建了一个新的图谱,即有害突变的二维图谱。有了这个图谱后,他们就可以指哪儿打哪儿,高效地剔除对生物生长不利的有害突变。

这项技术显著提高了马铃薯全基因组预测效率,这将实现杂交马铃薯育种的早期决策,加速育种进程,通过剔除有害变异和聚合有益变异的策略,有望在短期内通过基因组设计创建更多高产优质杂交马铃薯。

一般情况下,育种专家们把育种材料种在地里,需要4个多月的时间才能看到最终的效果。而当我们把马铃薯的有害突变二维图谱用于构建全基因组表型预测模型中,就能在幼苗期预测产量等性状,知道它是不是我们需要的材料,不需要的材料,就不去种了。这种早期选择,可以大幅度缩短马铃薯育种周期。

事实上,育种周期的缩短,只是结果之一,更重要的是开了进化透镜新利器,突破了马铃薯育种缓慢的百年难题,为马铃薯繁殖方式转变、实现种子繁殖提供了最重要的工具。

“在未来,马铃薯育种会像小麦、玉米那样,每三五年就会更新一次。”黄三文研究员说。

从薯块繁殖到种子繁殖,马铃薯育种的技术突破,影响的远不只马铃薯一种作物。这一成果,对粮、油、果、蔬、茶等多种作物的育种,都有重要的指导作用。

来源:全球植物研究进展