一些家长都遇到过这样的情况:宝宝在感冒了,或者呛了一次奶之后不久,就出现反复抓挠耳朵、哭闹不休、高烧甚至出现耳朵流出脓液。

也有一些大一点儿的孩子去游泳之后几天,告诉家长耳朵闷、嗡嗡响、听不清声音。

家长带孩子来医院看了以后,都会被诊断为「中耳炎」。

家长们都感到很郁闷:孩子好好的,怎么突然就中耳炎了呢?这个病能治好吗?会不会影响孩子的听力?现在就来围绕家长们关心的这些问题,来和大家说一说:

什么是中耳炎?

中耳炎是累及中耳(包括咽鼓管、鼓室、鼓窦及乳突气房)全部或部分结构的炎性病变,好发于儿童。就是有个叫中耳的地方发生炎症。

在儿科常见病中,中耳炎的发病率一直居高不下。该病的高发年龄段为学龄前,其中急性中耳炎多发于冬春季节,且与上呼吸道感染有关。

儿童为什么易得中耳炎?

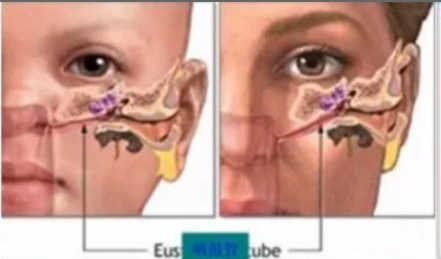

对于小孩子,尤其是三岁以下的幼儿来说,其耳部结构尚未发育完善,特别是连接咽部和中耳的咽鼓管,不仅仅是作为一个连接的导管存在的,更多的是用于调节中耳腔的压力、引流中耳分泌物的功能。而与成年人相比,幼儿的咽鼓管有很大不同,首先是形态上不似成人那样长,而是短、宽、平、直,以及位置低,长15-20mm,7岁左右发育成熟,与水平面角度 ≤10-20°。

故鼻(咽)部炎症易经咽鼓管进入鼓室。因此,当孩子患感冒时,病菌病毒就非常容易通过咽鼓管进入到中耳里,进而引起中耳炎。该病特征性表现是耳痛、听力下降、耳鸣等,可伴或不伴全身症状。

如何判断孩子是否得了中耳炎?

1、耳痛

耳痛是最主要的症状。急性中耳炎表现为夜间或睡后突发耳痛,多有上呼吸道感染史。但分泌性中耳炎多无耳痛。

2、听力下降

听力下降多为轻中度,一般不超过60分贝,患儿主要表现为日常谈话“啊啊”或经常追问“你说什么”,或看电视时音量调大,部分儿童可反应有耳闷感。

婴幼儿患儿可表现出对言语和环境声音应答迟缓,长期听力下降可引起学龄前儿童言语发育

3、耳鸣

部分患儿可出现耳鸣,多为低调间歇性,如“嗡嗡”声及流水声,当头部运动或打哈欠,耳可出现气过水声。

4、耳溢液

急性中耳炎鼓膜穿孔后和/或慢性中耳炎可出现耳溢液。

5、平衡异常

个别患儿可出现行走不稳。

病情发展相关症状变化

以上症状在鼓膜穿孔前后可能有所变化:

可伴随各种全身症状,如呕吐、腹泻、畏寒、发热、怠倦、食欲减退等。

如何检查是不是中耳炎?

家长朋友可以去耳鼻喉科就诊,通过专业医师判断及相关检查即可判断宝宝是否得了中耳炎。

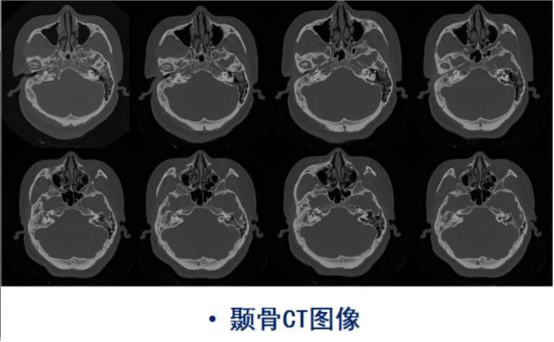

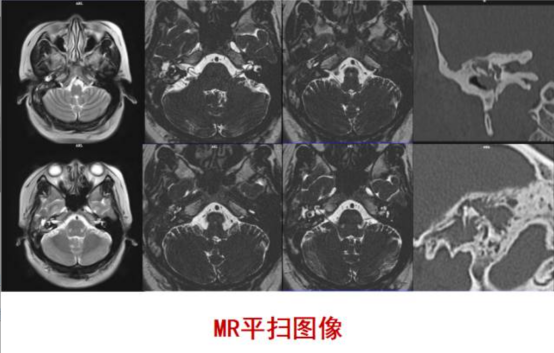

怀疑中耳炎,进行影像学检查能进一步清楚判断是否有疾病及疾病的进展

颞骨CT:右侧鼓室密度增高,鼓膜增厚,听骨链形态尚完整,右侧乳突呈板障型,乳突密度增高,间隔增粗,鼓室盖及乙状窦前壁骨质完整。

MR平扫T1WI:右侧中耳鼓室内可见等信号软组织影,(正常为空气影呈低信号)。MR平扫T2WI:上述低信号影变成高信号。

根据病因和起病缓急,该病可分为以下几种类型。

急性中耳炎

常常在48小时内突然发病,细菌和病毒等病原体经咽鼓管直接进入鼓室,引起中耳腔黏膜感染,可以继发于普通感冒,可伴有中耳积液。根据中耳是否化脓又可分为急性非化脓性中耳炎和急性化脓性中耳炎。

分泌性中耳炎

又称为渗出型中耳炎,是一种中耳非化脓性炎性疾病,表现为鼓膜完整、中耳积液、听力下降。

· 急性分泌性中耳炎:病程3周以内。

· 亚急性分泌性中耳炎:病程3周至3个月。

· 慢性分泌性中耳炎:病程3个月以上。

慢性化脓性中耳炎

患者耳内间歇性或持续性流脓。

· 伴胆脂瘤型中耳炎:耳内流脓有特殊恶臭,颞骨CT可见骨质破坏现象。

· 不伴胆脂瘤型中耳炎:颞骨CT多无骨质破坏现象。

病因

不同类型的小儿中耳炎,病因有所区别:

· 分泌性中耳炎可与多种因素有关,包括咽鼓管功能障碍、感染、免疫反应等。

· 急性中耳炎多由细菌或病毒的急性感染引起。

· 慢性化脓性中耳炎可由中耳炎反复发作或患者免疫功能低下等原因引起。

一些研究结果显示,小儿中耳炎最常见的细菌性病原体是肺炎链球菌,其次是流感嗜血杆菌和金黄色葡萄球菌。

急性中耳炎

各致病菌可以通过咽鼓管、外耳道-鼓膜或血行感染三种途径侵袭中耳。

慢性化脓性中耳炎

· 急性中耳炎未治疗彻底,病程迁延或病变累及部位深。

· 中耳炎反复发作,经久不愈。

· 患者因各种原因而抵抗力下降。

诱发因素

· 患中耳胆脂瘤:此类患者常常并发细菌感染,可以引起慢性化脓性中耳炎。

· 外部环境因素:处于病原菌较多的环境时,儿童可能会受到感染,从而引起中耳炎。

· 发育不良:牙错位咬合、腭裂等易引起分泌性中耳炎。

· 此外,被动吸烟、哺乳位置不当、乳突气化不良等也可增加患病风险。

岳阳市妇幼保健院拥有中耳炎等相关疾病诊断和治疗的多学科专家团队,我们可以通过相应的影像学检查及专业的治疗方案,为宝宝的健康成长保驾护航!

来源:岳阳市妇幼保健院影像科