点击播放视频

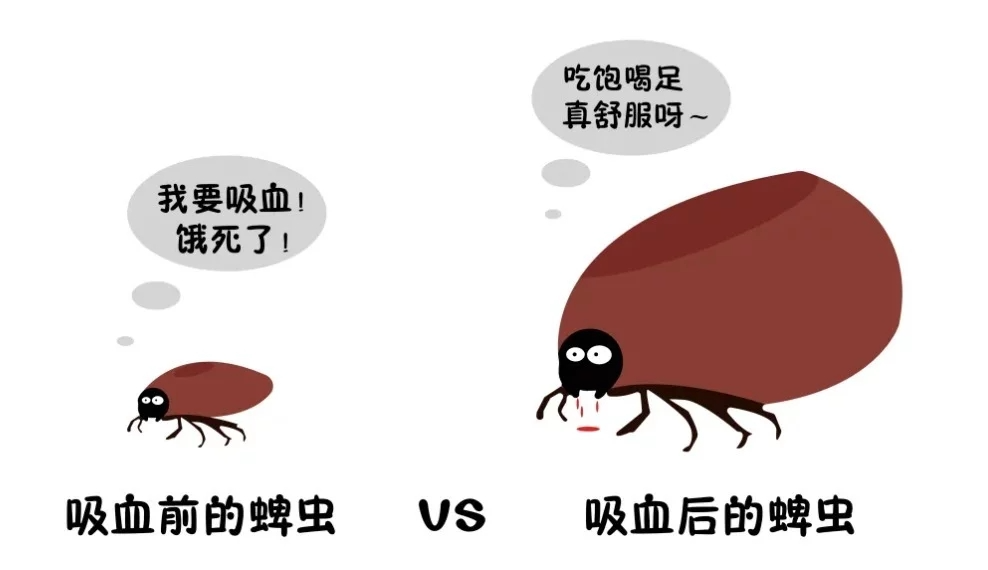

蜱,又名壁虱、扁虱,是一种体形极小依靠寄生吸血存活的节肢动物。蜱虫有卵、幼虫、若虫、成虫4个形态,除卵以外,其他的形态都以吸血维生。虫体呈椭圆形,未吸血时腹背扁平,背面稍隆起,成虫体长2~10mm;饱血后迅速膨胀,体积可扩大几十倍。它们吸血的范围也很广:哺乳动物包括猫狗人、鸟类、爬行动物都可能被它吸血。分布广泛,有草有树的地方均可见蜱虫的身影。

蜱类叮咬吸血时多无痛感,一般在皮肤较薄、不易被骚动的部位,故不易被发现。蜱叮人后可引起过敏、溃疡或发炎等症状,更为严重的是蜱可传播多种疾病。蜱虫是多种细菌和病毒的传染媒介,可能经蜱虫传染的疾病有:莱姆病、斑疹热、森林脑炎、出血热、巴贝斯虫病、泰勒虫病、落基山斑疹热等81种病毒性、31种细菌性和32种原虫性疾病。

另外蜱虫叮咬很容易造成皮肤感染,轻者表现为炎症的特征,可在叮咬部位出现原发病灶,局部淋巴结肿胀,患者出现水肿性红斑、瘙痒、疼痛等症状,继而形成溃疡,流黄色液体,不久自愈。严重者在蜱吸血后数日出现发热、畏寒、头痛、腹痛、恶心、 呕吐等症状,甚至引起急性上行性的肌萎缩性麻痹,可导致呼吸衰竭而死亡,称蜱瘫痪。

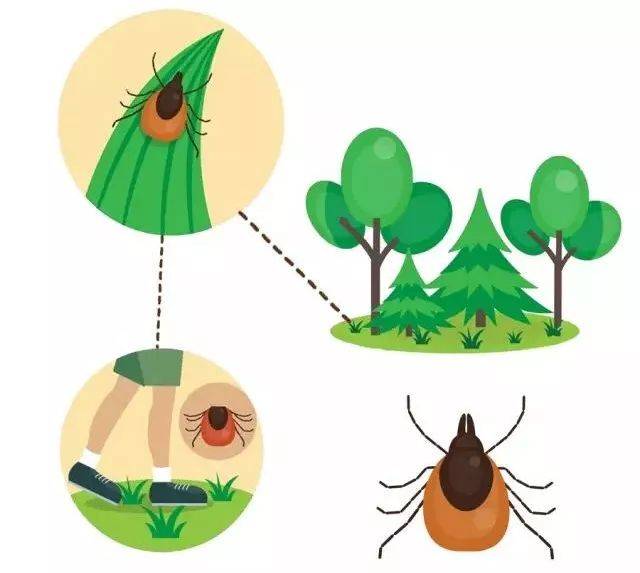

蜱虫分布广泛,多分布在草地树林等处,人群普遍易感。蜱虫主要通过叮咬传播疾病:蜱虫叮咬携带病原体的宿主动物后,再叮咬人时,病原体可随之进入人体引起发病,传染途径疑为血液和呼吸道分泌物。

近年来,河南、安徽、山东等均报道过致人死亡的“蜱虫病”,即发热伴血小板减少综合征,该病是由布尼亚病毒引起的新发传染病,蜱虫是主要传播媒介。目前潜伏期不十分明确,可能为1周~2周。急性起病,主要临床表现为发热,体温多在38℃以上,重者持续高热,可达40℃以上,部分病例热程可长达10天以上。伴乏力、明显纳差、恶心、呕吐等,部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等。少数病例病情危重,出现意识障碍、皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血等,可因休克、呼吸衰竭、弥漫性血管内凝血(DIC)等多脏器功能衰竭死亡。目前尚无有效的疫苗和治疗方法。

如何防范蜱虫及其他虫媒?

在我国,从4月至10月都是蜱的活跃时期,高峰集中在5-8月,蜱多生活在森林、灌木丛、开阔的牧场、草原、山地等环境中。人群普遍易感,在丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民和劳动者以及赴该类地区户外活动的旅游者感染风险较高。

1.在野外活动或作业时,尽量穿浅色(利于发现缠上来的不限于蜱虫的各种虫子)、光滑的衣服,着长袖、长裤、戴帽,扎紧袖口、裤口,外露皮肤涂抹驱避剂,防蜱侵入;

2.避免在草地、树林等地长时间坐卧、避免让儿童到荒草地、灌木丛里玩耍;

3.通过有蜱的地区应疾步快走而不作停留;

4.离开时应相互检查身体和衣物是否有蜱叮咬或附着,仔细查看宠物是否染蜱,返回家中及时洗澡并更换衣物;

5.除了户外树林和草丛等地,养宠家庭是最容易出现蜱虫的地方,所以要定期驱虫。出门遛狗尽量避免在草地或者灌木丛中玩耍;

6.养宠家庭定期使用驱虫喷剂,驱杀虫卵、成虫及各种细菌。

被蜱虫咬后应该怎么办?

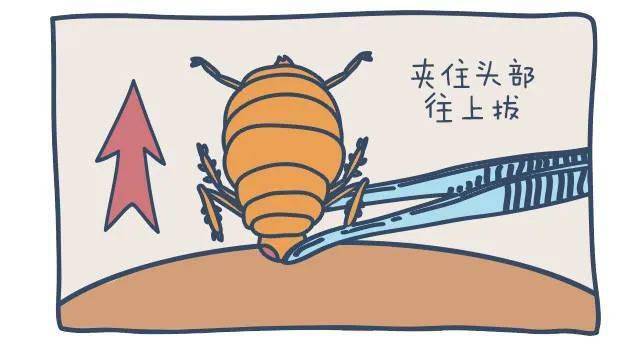

一旦发现蜱虫叮入皮肤,切不可捏、拽、用火或者其他东西刺激它,因为这样做一来可能让蜱的口器折断在皮肤里,二来会刺激蜱分泌更多携带病原体的唾液,增加感染的可能性。

建议及时就医取出,做局部消毒处理,并随时观察身体状况。如果不便及时就医,可以找一把尖头镊子, 尽可能靠近皮肤夹住它的口器,然后将它垂直向上拔出来,不要左右摇动,以免口器断裂。拔出蜱后,用酒精或者肥皂水清洗伤口和手。

有蜱叮咬史或野外活动史者,如出现发热、疲劳、肌肉关节疼痛、叮咬部位发炎、溃烂或红斑等症状,及时到医疗机构就诊,并告知蜱叮咬史,避免错过最佳治疗时机。

岳阳市疾病预防控制中心传染病防治科 欧阳泽文

岳阳广电全媒体记者 万灵 汤鹰智 周冰冰

特约通讯员 韩智 朱琳